"

" 犹太经典《箴言》中有一句话说,

不用杖责打儿子的,是恨恶他;爱儿子的,必对他勤加管教 。

"

" 图片来自unsplash

鸡娃还是不鸡娃?多少中国家长的育儿世纪难题!

最近,艾老师二刷了韩国家庭教育题材电影《4等》,虽然电影中的故事发生在异国他乡,但中韩相似的教育大环境、一群同样焦虑的爸妈,紧张的升学氛围,让观众看着看着就找到了似曾相识的感觉,那个一直萦绕在心头的“鸡不鸡娃”,突然在电影中有了一个答案:

孩子不是机器,成长没有标准公式,聪明的教育,先了解孩子,再决定教育方法。

我宁愿永远得第四名

也不想再被教练打了

nba巨星科比,曾经说过一句话:

“第二名是头号输家。”

科比用这句话形容篮球场上的竞争,但作为一位家有学童的家长,艾老师觉得,这句话用在学习上,也很恰当。

还记得《小欢喜》中的一幕,女孩英子一直是全校第一名,一次考试跌到了第二名,女孩不以为然,认为成绩浮动是正常的,下次加把劲就行了,但母亲大失所望,皱眉忧虑,抓着女儿一顿数落:

你都第二名了,有什么可高兴的?

在另一部韩国电视剧《天空之城》中,也有类似的剧情,父母一味将自己的理想、心愿强行加在孩子身上,却对子女们极端性格视而不见,只要考到第一,就是好孩子,好宝贝。

一旦孩子的学习成绩下滑,家长就发脾气、不给饭吃、不给床睡,甚至把孩子关在又黑又暗的房间,逼孩子学习,

“得了第二,你能睡得着觉吗?”

得第二就如此焦急,那如果孩子是万年第四呢?那焦虑派的爸妈岂不是要冒火了?

《4等》中的11岁男孩俊浩,就是一位“老四”。

从小俊浩妈妈就发现了儿子游泳的天赋和兴趣,为了支持孩子,两年里,妈妈风雨无阻地带着孩子去上课,还参加了无数比赛。

图片来自豆瓣电影|《4等》

照理说两年辛苦耕耘,自身又有天赋,孩子应该是头奖拿不停的,但每一次比赛,无论俊浩多么努力,最终的成绩总是很戏剧化地止步于第四名。

俊浩不以为意,他热爱游泳,尤其喜欢在水中追逐光所在的地方,感受阳光在水中折射出来的光影感。

小小年纪的他会诗意地描绘潜入水下的感受:

“看到阳光的话,感觉这就是宇宙之手,会接收宇宙之气产生力量。”

俊浩享受着当下的一切,包括永远的第四名。

在又一次比赛中,俊浩还是只拿到了第四的成绩,可妈妈再也沉默不下去了。

虽然起初支持儿子学游泳是为了培养兴趣,但看到颇有天赋的儿子,妈妈觉得,除了兴趣,或许儿子还可以靠游泳申请一个好大学。

但是,儿子现在的表现让她失望、崩溃,每次都是第四名,两年早起晚归的训练,最终只能拿个第四?第四能做什么?

相比起母亲的沮丧,俊浩比赛后的状态却是很自在,和其他游泳小将们坐在一起,打闹聊天,光是能游泳,他就很开心了,并不在意名次。

图片来自豆瓣电影|《4等》

回去的路上,俊浩正吃着小零食,妈妈忍不住咆哮了出来:

“你现在还吃得下去吗,第四名,我真是要被你气死了。”

看到儿子无动于衷,妈妈开始歇斯底里:“你以后要怎么活啊?你就打算这么混人生吗?”

“第四名意味什么?四等人啊,怎么能有出息呢?”

后来,妈妈四处托关系,重金找到了曾是亚锦赛退役选手,现在在做游泳教练的金光洙,来负责俊浩的训练。

金光洙,韩国泳坛的传奇,16年前天才型选手,曾创下亚洲的游泳纪录。但是因为和教练闹矛盾,他赌气退赛,从此退下神坛,十几年后,他碌碌无为,吃老本成为了一名普通的游泳教练。

但毕竟还是有一些才华在,他也教出了一些出色孩子,只是传说教导方式很极端,一直没能成名师。

当金光洙看到俊浩后,他就知道这个男孩是有天赋的,于是,他接下了这个学生。只不过,教练和俊浩妈妈约法两章:

一是父母不能进游泳场,干涉儿子的训练;二是无论如何都不能缺席训练。

然而,金教练所谓的密训就是不断对俊浩施加暴力。妈妈也知道这个事实,只是为了儿子获得好成绩,她选择缄默不语。

因为被逼得太紧,每天都要挨打,俊浩累了,每天做噩梦,游在水中的他,再也感觉不到快乐,在又一次被打后,他来不及换衣服就跑回家了,哭着说自己不想再游泳了。

看到这里,艾老师心疼俊浩,更心疼这位妈妈。

只有做了父母的才能理解其中的无奈,很多时候,会有人指责鸡娃爸妈,是为了自己的面子鸡娃,这种可能性确实有,但更多时候,父母的“狠心”,执着于第一名,是因为爱,担心孩子成绩不好,不能考进好学校,担心他们不能找到好工作,没有一个好未来,只能硬着头皮,剑走偏锋。

电影中有这样一幕,夜里儿子睡下了,妈妈悄悄地掀开儿子的睡衣,看着儿子背上的打痕,她难过得流泪,可是,她像是没有选择似的,第二天又把孩子送去了教练那挨打。

她说:“相对于被打,我更害怕他一直拿第四。他每次拿第四名,怎么过得好呢?”

越是焦虑,就越是紧逼,逼着逼着,就越过了孩子承受的底线,妈妈还没等到儿子第一名的成绩,儿子就退赛逃跑了。

"

" 图片来自豆瓣电影|《4等》

只留下茫然的妈妈一个人站着,眼里全是悲凉,好像世界塌了。

闹到最后这个模样,这位妈妈会不会有一点后悔?其实,电影中的妈妈也好,现实中的我们也好,面对教育中的焦虑,我们并非只能走独木桥,鸡娃没问题,但我们不能不看孩子的心境,不能不问孩子的心理底线。

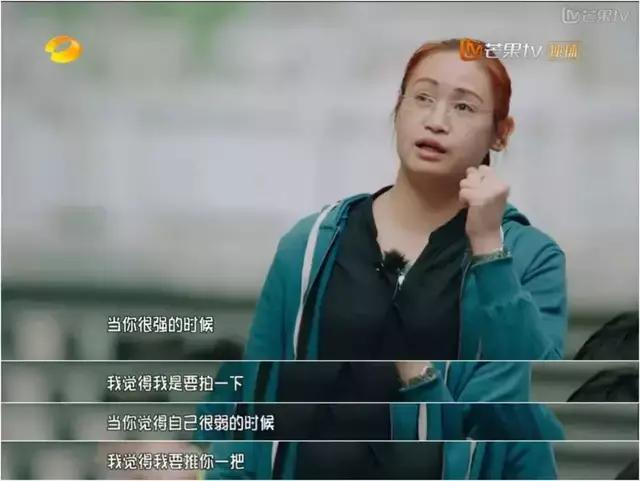

此前,《少年说》有一期节目引起了热议,一个女孩哭着大声控诉自己的妈妈:

“你能不能别总是拿我跟别人家的孩子比较,你自己的孩子也很努力,你为什么不看一下?”

结果她的妈妈解释说:“你的性格需要打击,要不你会飘。”

当女孩一边抹眼泪一边表示,自己的性格不适合打击的时候。

妈妈仍旧坚持自己的想法,说道:

“当你很强的时候,我觉得我要拍一下你;而你很弱的时候,我要推你一把。”

"

" 图片来自芒果tv|《少年说》

道理没问题,但是很明显,妈妈并没有弄清孩子很强和很弱的时候。

当女儿因为母亲的打击受伤,甚至开始自卑时,按照妈妈的说法,她此刻应该是要推女儿一把了,鼓励几句,多一些理解,可是妈妈依旧还是打击,女儿在她的脑海中,依旧是“很会飘的样子”,殊不知,女儿已经忍耐到极限。

没有任何一种教育方法是万能的,没有任何一个孩子是完全一样的,简单粗暴的鸡娃方式,操作简单,或许也能在短期内带来效果,但不过问孩子的真实感受,长此以往,以爱为出发的管教,也将变成以隔阂收尾的伤害。

养育,终究需要灵活应变,因人而异。

在故事的最后,妈妈因为失望而放弃了催逼孩子,俊浩却意外地回归了泳池,他一个人去参加了比赛,在冲刺阶段,他想象自己一个人无拘无束地在水里遨游。

没有棍棒的逼迫,也没有妈妈的热切盼望,他第一次获得了冠军。

图片来自豆瓣电影|《4等》

这位泳坛巨星陨落

是因为小时候打少了?

既然影片最后,没有了母亲压力的俊浩,得到了第一名的成绩,那么,作为父母的我们,何不干脆放手任孩子飞翔算了!

就像这些年风很大的快乐教育,孩子快乐不就行了?

而这也不是电影想要传达的,因为在这电影中,还穿插着讲了另一个游泳少年的故事。

那就是教练金光洙,他的经历可以说是俊浩的反例。

"

" 图片来自豆瓣电影|《4等》

金光洙从小就展现出过人天赋,是万众瞩目的天才。

90年代,韩国游泳队的训练非常严苛,表现不好就会挨打,但各类奖项拿不停的金光洙,从来没被打过,即使多次违反集训规定,他还是教练眼中的好孩子。

因为人生太过容易,金光洙真的飘了!之后还染上了很多坏习惯,赌博、酗酒,不遵守队伍的纪律,直到因为沉迷赌博,大赛在即仍不肯归队,导致整体训练受影响,回来的他被总教练狠狠打了一顿。

"

" 图片来自豆瓣电影|《4等》

从没被打过的金光洙,哪里承受得了此刻的管教,当场放下狠话,就退赛了。

但是出了赛场之后,他就后悔了,但没有选择,只能硬着头皮混下去,原本前途光明,现在只能接点私活,教小学生游泳,从人生赢家混成半个loser的他,将这一切的原因归结于“没被打”。

“那时候就算我破纪录了也打打我,让我再坚强点的话,我肯定会成功的。”

所以,如今成为教练的他,开始奉行“棍棒教育”,他告诉俊浩:

“在你想逃跑时,抓住你、打你的人,才是真正对你好。我因为经历过所以知道。”

落魄的这些年,金光洙想通了管教的必要,但是他又将自己丢进了另一个死角,棍棒之下不一定都能出天才,适当地管教能让孩子收心,遵守规则,但过度的管教,会让孩子恐惧、胆怯,失去热情。

图片来自豆瓣电影|《4等》

《4等》这部电影上映后就引起了大批东亚父母的关注和热议,因为这部电影里面涉及到了两种极有争议的教育理念——棍棒教育和宽松教育。

少年俊浩是棍棒教育的受害者,而金光洙可以说是总教练无限度放任的产物。这两种教育我们无法去完全断定孰是孰非,他们各有各的一些优点,但也各有各很明显的弊端。

台剧《你的孩子不是你的孩子》讲述了一名高中生阿衍,因为家人一味追求高分成绩而被无止境压榨,最终精神分裂、出现幻觉,开始虐猫发泄的故事。

在母亲每天的言语和肢体攻击中,阿衍从起初的拼命,逐渐开始病态化,到最后只能以虐猫发泄情绪。

"

" 图片来自豆瓣电影|《猫的孩子》

而在与我们隔海相临的日本就曾踩过“快乐教育”的坑。

政府从2002年开始推出各种减负政策:降低课业难度,减轻学生负担,不对学生进行排名,学习内容减少.....

可结果呢?说是要培养创新型人才,却忽略了缺乏基础知识积累的孩子,根本就是不堪一击。

那些有能力的家庭,依旧可以通过上私立学校,补课班来提高孩子的竞争力,最后考入名牌大学;而绝大多数的孩子,把大量时间花在了游戏、上网上。

成为了每天无所事事、只会夸夸其谈的一代废柴。最后,日本扛不住彻底失败的改革后果,在2016年实行“去宽松教育”,朝着“教育强劲化”的方向发展。

在美国,只有26%的学生能进入私立学校、成为精英,所以普通人家的孩子们必须付出100%的努力;在以色列,孩子们从幼儿园就知道,需要为未来开始努力了。

教育从来没有标答,就如俊浩和少年金光洙,两个不同的孩子,需要的也是不同的教育,棍棒或许能让曾经的金光洙回头,但这却会让俊浩压力重重,而金光洙鄙夷的任其发展,却是俊浩一直苦苦追求的。

对不同的孩子,我们要有不同的教育,而即便是某种教育方法自身,不能照搬硬套,灵活调整,让方法适合孩子,而不是用孩子去套方法。

正如爱因斯坦说过:“每个人都是天才,但如果以爬树的能力来评判一条鱼的话,他将一辈子都相信自己是个笨蛋。”

希望俊浩和少年金光洙的经历不会在现实中重演,每个孩子都能拥有专属于他们的理解与教导。

教育中有一杆秤

放任还是严格

父母需要掌握其中的度

放任和逼迫仿佛一个天平的两端,父母在任何一端加的砝码过重,都会导致天平失衡。

逼孩子需要父母拿捏好分寸,适度的逼迫可以产生适度的可接受的痛感,给孩子以警醒,在即将滑坡或重要的拐点上,助他们及时止步,调整方向。

但如果用力过猛或方法不当,则会产生反向的,消极的结果。

如何权衡和找到彼此的契合点,如何做到有弹性,有温度的逼迫,则需要父母认真学习,并且在和孩子的相处中不断反思和调试。

1.鸡娃的同时,清楚地告诉孩子,爸爸妈妈爱你

董卿家庭教育的故事,经常被人拿来做打压式教育的案例。

可是,很多人鲜少提及,严格的管教只是这个故事的前半段,最终培养出一位出色的董卿,后半段故事,不可不知。

严格,只是董卿父亲的一种鸡娃手法,虽然不近人情,但父亲从没有忽视和董卿的情感交流,他时刻关注孩子的变化,适当地调整管教的松紧,他对董卿的智力和能力有很清楚地了解,在与她确定了一致的目标后,父亲才严格要求她,学习和努力。

可能是感觉到自己太严格,恐怕对女儿造成某些不可避免的心理阴影,在董卿成年后,父亲常常反过来向女儿道歉。

"

" 图片来自btv北京节目

董卿说,我爸向我敬了一杯酒,他说,我跟你道个歉,我这么多年对你的教育,有很多方式不对。

父亲反思了自己的教育方式,而女儿看到了父亲的苦心。

双方彻底和解。

一些孩子为什么在压力教育下一蹶不振,或许其中就是缺少了情感支持的这一环。

2.鸡娃不一定都靠打和骂

打和骂,大概是鸡娃手法中最没创意,而且副作用最大的方式了。

之前有位爸爸在抖音上放了一则视频,视频中的主角是一个小男孩。

这个小朋友应该还正在上小学。

这个年纪的小孩子总是想着疯玩,而把学习抛在了脑后。

所以爸爸妈妈用一个纸箱的厚纸板做了一个转盘,给轮盘起名“不逼孩子,看天意”。

这个转盘分为四个区域,分别是玩手机、逛超市、学习,还有一个是看电视。

图片来自抖音|花式鸡娃法

稍微有点重力知识的都知道,这个轮盘是个定局。钥匙洞比棍子大很多,不管怎么转,钥匙都是向下指的,结果都是“学习”。

可能因为孩子还比较小,还没理解其中的“套路”,但他就是吃这套,总是转到学习,他也就认命去学习了。

这个视频只能做为搞笑案例来看,但其中的道理是清楚的,就是鸡娃也要有智慧,有窍门!

总是打骂,家长压力大,孩子还不买单,吃力不讨好!

3.了解自己的孩子,再决定如何鸡娃

印度电影《摔跤吧,爸爸!》看着是一部女性励志片,仔细深挖,也可看做是一部鸡娃教科书。

电影中的爸爸对女儿可以说是很严格了,长发剪掉,严苛训练,一丝不苟。但爸爸做这些事是建立在什么样的基础上?

是对女儿的了解。

他看出两个女儿有摔跤天赋,而且在训练中,女儿也表现出了对摔跤的热爱,对于成为摔跤手,不只是父亲的梦想,女儿同样也有意愿。

在这些前提之上,爸爸放心鸡娃,助推孩子离梦想更近。

《请回答1988》中,德善的爸爸因为忽略了女儿的感受,曾说过这么一段感人肺腑的话:

“爸爸我也不是一生下来就是爸爸,爸爸也是第一次当爸爸。所以,女儿请稍微体谅一下。”

大多数的爸妈也是初为父母,教育是一门长久的功课,有探索就会有出错的时候,但如果我们就此停步不前就不会有成长,错了没什么可怕,我们还有时间,和孩子重新出发!

电影那些游泳的少年高清在线观看由6080影院整理于网络,并免费提供那些游泳的少年剧照,那些游泳的少年hdbd高清版,那些游泳的少年酷播在线播放等资源,在线播放有酷播,腾讯视频,优酷视频,爱奇艺视频等多种在线播放模式,在播放不流畅的情况下可以尝试切换播放源。观看《那些游泳的少年》切勿长时间用眼过度,避免用眼疲劳,如果你喜欢这部片子,可以分享给你的亲朋好友一起免费观看。6080影院收集各类经典电影,是电影爱好者不二的网站选择!